| 【イカリの形の和蝋燭(朱)】 イカリの形の和蝋燭とは上部が広がり中ほどで一度くびれ、裾にむかって再び広がる形式の蝋燭で和蝋燭独特のものです。美しい曲線を出すため、通常の蝋燭より手間がかかります。その姿は安定感があり見るものをホッとさせてくれます。 朱は〈白蝋〉と〈朱の顔料〉をまぜたものです。〈白蝋〉とは〈晒し蝋〉ともよばれ、1ケ月間、日光に当てながら漂白するという極めて手間のかかる作業を必要とします。 朱の顔料は人体に無害なものを使用しております。 |

| 【イカリの形の和蝋燭(朱)】 イカリの形の和蝋燭とは上部が広がり中ほどで一度くびれ、裾にむかって再び広がる形式の蝋燭で和蝋燭独特のものです。美しい曲線を出すため、通常の蝋燭より手間がかかります。その姿は安定感があり見るものをホッとさせてくれます。 朱は〈白蝋〉と〈朱の顔料〉をまぜたものです。〈白蝋〉とは〈晒し蝋〉ともよばれ、1ケ月間、日光に当てながら漂白するという極めて手間のかかる作業を必要とします。 朱の顔料は人体に無害なものを使用しております。 |

|

【準備】 左側が蝋燭の芯 右側が木のくし |

|

|

【ふり】 竹くし又は、木くしに溶かした木蝋と菜種油を混ぜたものを、芯をさす部分にかけて、後の芯のすべりをよくします。又、竹くし、木くしの抜けをよくするためです。 |

|

|

【芯さし】 芯を竹くし又は、木くしに刺します。 |

|

|

芯さし終了 | |

|

木蝋を浮かしているところ。炭火にて溶かします。(九州産の木蝋) | |

|

芯の先端に菜種油をつけます。 | |

|

次に溶かした蝋つける。この作業を2〜3回程行います。 | |

|

【かけ】 全体に蝋をかけます。 |

|

|

【乾燥】 |

|

|

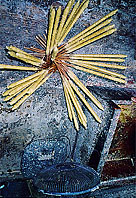

広げて蝋燭どうしがくっつかないようにします。 | |

|

【もみづけ】 |

|

|

【乾燥】 自然に乾かします。 |

|

|

【もみづけ】 これを蝋燭の大きさにより数回から数十回くり返し行います。 |

|

|

【乾燥】 | |

|

【もみづけが終了】 | |

|

【削り】 もみづけが終わり乾燥後に表面を包丁にて削り成形します。 |

|

|

【練り作業】下掛用(下塗り) 時間をかけ蝋を練ります。 |

|

|

練り上がった状態。 | |

|

練り上がったところに 熱した木蝋を入れます。 |

|

|

上部と下部に下掛けをします。 数回、ある程度の太さまで行います。 |

|

|

【乾燥】 | |

|

包丁で削りおおまかな形をととのえます。カンナ削りをしやすくするため先端を包丁で削ります。 | |

|

【カンナ削り】 カンナで表面を削り成形します。 カンナは、蝋燭の大きさによって、10種類使い分けます。 |

|

|

【カンナ】 イカリの形をつくるための特注カンナです。先代より使い続けています。 |

|

|

削られた蝋。この蝋は溶かして再利用します。 | |

|

カンナ削りが終了したところです。 | |

|

【下掛塗り】(下塗り)太さにより数十回下塗りをします。 | |

|

棒ばかりで重さを計ります。棒状の和蝋燭も同じ様に重さを計ります。 | |

|

【朱の準備】 〈白蝋〉を湯煎で溶かし適量の〈顔料〉を入れます。〈白蝋〉とは〈晒し蝋〉ともよばれ、1ケ月間、日光に当てながら漂白します。 |

|

|

白蝋 | |

|

朱の顔料 | |

|

【朱をかける】 朱を1本1本かけてゆきます。 顔料が沈殿しないよう、かき混ぜながら作業を行います。 |

|

|

【仕上げ乾燥】 |

|

|

【上部(頭部)切り】 包丁で頭部を切り芯を出します。 |

|

|

【下部(しり部)切り】 寸法をはかり、あたためた包丁で蝋燭を切り揃えます。 |

|

|

【完成】イカリの形の朱蝋燭の完成です。一本一本丁寧に包装します。(蝋燭をいためないようにする為です) | |

|

【洗浄】 熱く溶かした蝋の中に、竹くし又は、木くしに附着している蝋を取り除きます。この蝋もまた再生され蝋燭に生まれ変わります。 |

|

|

【燃焼】 油煙がきわめて少なく、柔らかい炎が松井本和蝋燭の証明です。 |

|