この話の冒頭を読めば、多くの人があの逸話だと覚えがあるだろう。

むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へせんたくに行きました。おばあさんが川でせんたくをしていると、ドンブラコ、ドンブラコと、大きな桃が流れてきました。-以下略-

この逸話には二つの真実が背景にある。一つはこれだ。

さてこの事実を聞いて次のように思ったひとはいないだろうか。どうして「川の上流からこどもが流れて来た」という言い訳が多くの人にとって納得のいく説明になるとこの夫婦は考えたのだろうかと。つまりそこからは、次のようなもう一つの真実にたどり着くこととなる。

川に流すという所作は、日本書紀に観られる神の行為が習俗化したものだろう。方法はともかく、いま注目したいのは言い訳として使えるほどにこの行為が日常的に行われていたとうことが容易に推測できるということである。

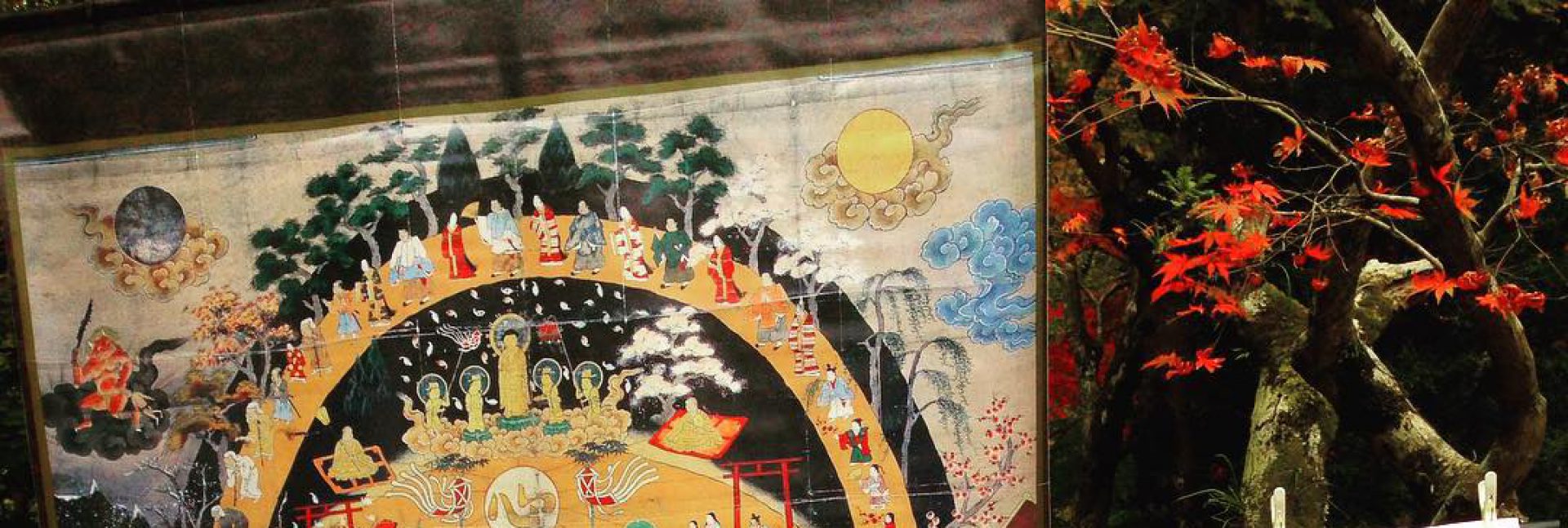

現代と違い生き残ることが最も大きな生活の課題であった時代がある。死が日常に「問い」として満ち溢れていた時代がある。家族を護り、集落を維持し、世代を渡す仕事が文字通り「懸命」の時代があった。いまの私も根底にある課題は何も変わっていないのだが--。わたしの誕生は、生まれたということだけでは単純に喜ばしいことではない。だから仏教では、「ご命日」を機縁として生きるという命題を考えてきた。一方でヘレニズム世界を通って西洋に達した同じインドの思想は、「在る(ある)」ということを深い関心とした。そこでは「誕生」ということを機縁として生きるという命題を考えてきた。どちらも、ひとが豊に生きるという課題に応えようとした結果である。どちらが勝れているという視点ではなく、歴史がおなじ課題に対して二つの味付けをしたことに私は人間の偉大さと尊さを感じるのだ。このような死が間近にあったころに説かれたのが往生要集掛図の物語である。地獄極楽の物語でもある。三河すーぱー絵解き座の精鋭による往生要集掛図を用いたお話に耳を傾けてみてはいかがだろうか。

寄稿:絵解き座 左右田智世